|

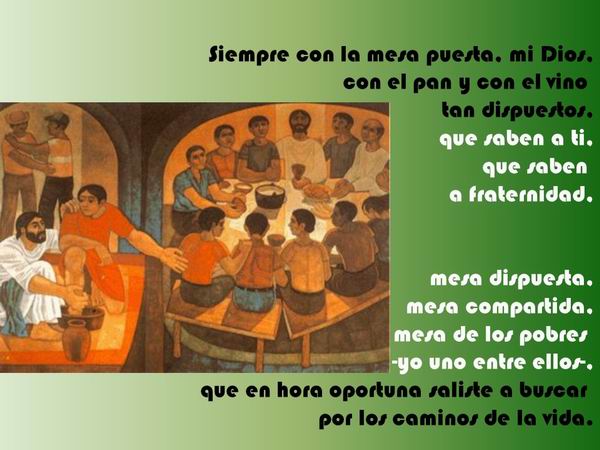

Lo que causa admiración especialmente es constatar el clima de fraternidad en el que se mueven los cristianos. Una comunión más profunda que la de la sangre, la raza, la patria o la cultura los une íntimamente, hasta el punto de que se llaman entre sí "hermanos" y "hermanas". Las distinciones de clase, de rango social que los hombres establecen entre sí quedan como volatilizadas, mientras que la sociedad romana levanta por todas partes barreras y una inmensa fosa separa a los hombres libres de los esclavos. Esta fraternidad los lleva a poner sus recursos en común, algo inaudito en aquella época. Los menos favorecidos no sienten envidia de los mejor dotados, sino que viven confiados en su cariño, de forma que son como los privilegiados de la comunidad. Por otra parte, nadie puede ser admitido al bautismo que lo agrega a la iglesia sin haber ofrecido las pruebas de su abnegación en favor de los pobres y de los desheredados.

Estos pobres y estos marginados de la sociedad son innumerables y de todo tipo en el imperio romano; y los cristianos no reservan solamente para sus hermanos su generosidad, sino que la extienden también a los paganos. Pongamos algunos ejemplos. La costumbre permitía exponer a los recién nacidos, a los niños que se consideraba como indeseables, principalmente a las niñas. Se los dejaba morir y se los vendía como si fueran de padres desconocidos, para convertirlos en esclavos o prostituirlos. Los cristianos recogen a estos niños y los confían a algunas familias para que los mantengan, se preocupan de buscar una dote para las niñas y de proporcionar un oficio a los niños. Las viudas se veían frecuentemente sin recursos y eran mal vistas en sus familias; la comunidad cristiana se encarga de su sustento. Lo mismo pasa con los parados, con los viejos esclavos que estaban incapacitados para trabajar y que sus dueños estaban decididos a suprimir como bocas inútiles, con los náufragos -los accidentados de aquella época- que lo habían perdido todo. Los encarcelados, los condenados a trabajos forzados en las minas o en las galeras eran los más desgraciados. Los cristianos se interesan muy especialmente por ellos, ya que cuentan además entre los suyos a muchos prisioneros, condenados y proscritos. Tienen listas de aquellos hombres, los visitan, pagan dinero a sus carceleros para que los traten con más humanidad, intervienen ante las autoridades para su liberación. y si se trata de hermanos apresados por los piratas en costas lejanas, se organizan para obtener dinero para su rescate; los cristianos ricos invierten a veces en ello toda su fortuna. Pero también los pobres contribuyen por su parte, llevando a la ofrenda de la reunión eucarística el precio de la comida de que se han privado en su ayuno. Todos se sienten orgullosos de imitar a un Dios que lo dio todo, hasta a su propio Hijo, juzgándose incluso deudores suyos en una deuda que jamás podrán pagar. En cuanto a los esclavos que forman la población más numerosa, los dueños cristianos se esfuerzan en la medida de lo posible en darles libertad, con la condición de que su nuevo estado no suponga para ellos perder la seguridad de la subsistencia. En las comunidades cristianas, las mujeres son reconocidas en su dignidad de seres humanos, mientras que en la sociedad romana, donde eran casadas muy jóvenes por sus padres, vivían su matrimonio sin amor y sin nobleza, maltratadas con frecuencia, abandonadas y repudiadas por motivos fútiles. Los cristianos reman contra corriente: exigen a los maridos que no tengan más que una sola mujer y que renuncien al derecho a divorciarse, ya que para ellos el matrimonio es indisoluble. Honran la virginidad y el celibato, cosas difícilmente admisibles en el mundo de entonces y condenan sin apelación dos prácticas corrientes de la época, como son el aborto y el abandono de los niños indeseables. La fraternidad de los cristianos se manifiesta plenamente ante la muerte. Las comunidades se preocupan de la sepultura, no sólo de los mártires, sino también de los extranjeros, de los pobres y de las víctimas de cualquier calamidad. En aquella época, la sepultura conservaba un carácter religioso. Dejar a un muerto sin sepultura era considerado como un acto impío, algo así como poner un obstáculo para su supervivencia en la otra vida. Por eso, en su odio contra los mártires cristianos, los verdugos echaban sus cuerpos a las aves rapaces, imaginándose de este modo que no podrían resucitar, tal como proclamaban en su fe. En la sociedad romana, sus ciudadanos solían tomar disposiciones en vida respecto a su sepultura, adhiriéndose a una asociación que se encargaba de los asuntos funerarios. Los cristianos rinden este servicio a los que mueren sin recursos, enterrándolos mejor que incinerándolos, por respeto al cuerpo y al recuerdo de la sepultura de Cristo. En Roma, las familias ricas cristianas abren sus nichos a los más pobres; y cuando falta sitio, hacen excavar galerías subterráneas en los terrenos de su propiedad. Por todo lo que acabamos de decir, es evidente que los cristianos viven un maravilloso ideal de fraternidad. Es verdad que no todo es perfecto en las diversas comunidades: hay también antipatías, envidias, rivalidades; no faltan casos de adulterio o de apostasía; se conocen a veces divisiones y oposiciones. Después del entusiasmo de la época de su bautismo, algunos sufren los asaltos de la sociedad pagana y vuelven a caer en su antigua postración. Las cartas del apóstol Pablo, las atribuidas a Pedro, a Santiago ya Juan, las cartas a las siete iglesias en el Apocalipsis hacen muchas veces alusión a todo esto y tratan de los problemas dolorosos que se plantean en el interior de las comunidades. En todas las épocas hay fieles a los que les gustaría tener una iglesia de santos y que no toleran la mediocridad. El apóstol Juan, en su primera carta, denuncia esta utopía. La iglesia será siempre pecadora y siempre tendrá necesidad de perdón por parte de su Señor; pero sigue estando profundamente unida a aquel que está con ella hasta el final de los tiempos. A pesar de las manchas, de las imperfecciones y de las faltas graves contra el ideal evangélico, es preciso reconocer que los cristianos son personas que se aman de verdad. Y ésa es la gran novedad, fuente de asombro y de admiración. Algunos filósofos y algunos sabios, ciertamente raros, hablaban a veces de ayuda mutua y de benevolencia. Por ejemplo, Séneca, el más filántropo entre ellos, recomendaba asistir a los necesitados, a los desterrados y a los náufragos, pero opinaba que el hombre sensato no tenía que afligirse por la suerte de los desventurados. Según él, había que permanecer insensibles a los males que se remediaban, ya que "la piedad es una debilidad, decía, y puede convertirse en una enfermedad". En ello podemos ver el foso que separaba a los cristianos de los paganos: lo que éstos llamaban vicio o enfermedad, aquéllos lo bautizaban con el nombre de virtud. |